【初心者向け】ダクターチャンネルってなに?特徴や用途を分かりやすく解説

ダクターチャンネルってなに?

どんなときに使うの?

電線管や分電盤の支持材として電気工事ではたくさん使われているよ。

現場での呼び名は、D1(でーわん)、D2(でーつー)と言われています。

大きさも違うし材質の種類によって使える場所が変わるので注意が必要。

それでは解説していきます。

ダクターチャンネルとは

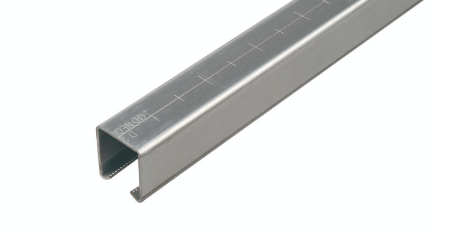

ダクターチャンネルとは、電線管やケーブルラック、分電盤などを支持するときに使用する材料です。

現場では主にネグロス電工のものを使用することが多く、幅は40ミリに統一され、必要な高さによってD1、D2、D3と使い分けをしています。

また、D15など高さの低い商品を使う場合もあります。

D1(でーわん) 幅40ミリ 高さ30ミリ

D2(でーつー) 幅40ミリ 高さ45ミリ

D3(でーさん) 幅40ミリ 高さ75ミリ

使用頻度は現場にもよるがD1が多い。

下は施工写真

ダクターを切って穴を2か所開けてアンカーで固定してる。

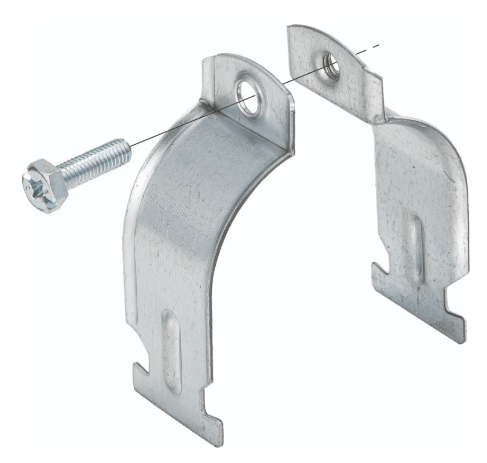

ダクタークリップ

電線管のサイズでクリップのサイズも変わります。

ダクターで電線管を支持するときは必ず必要になるので注文忘れに注意。

ダクターチャンネルの加工

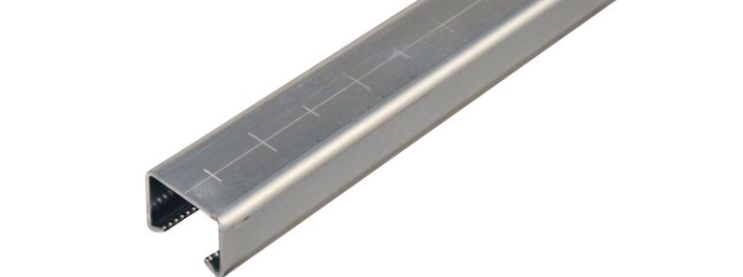

ダクターの定尺は2.5メートルが主流です。

D3になると重い。おじさんは2本運ぶのが限界よ。

無理をしないのも長く働くコツ!

ダクターを切断するときはバンドソーかパワーカッターが多い。

↓バンドソー

↓パワーカッター(チップソー)

ダクターに穴を開けるときは充電ドリルかダクターパンチャーを使う。

小さめのキリで下穴を開けてステップドリルで穴を広げる。

ステップドリル(タケノコ)は持ってると便利。

ダクターの裏側には中心を示す芯がひかれています。穴をあけるときに、このセンターラインを見ればダクターの真ん中で穴をあけることができます。

↓ダクターパンチャー

ダクターをはさんで下に押すだけで穴をあけることができます。

ダクターチャンネルの材質

ダクターチャンネルには鉄製、溶融亜鉛メッキ(ドブ)、ステンレス製の種類があります。

材質により価格が違うため、使用する場所・状況によりこれらの材質を使い分けます。

鉄製や溶融亜鉛メッキのダクターを加工するときは錆止め(防錆)のために使われるローバルスプレーを吹き付ける必要があります。

ローバルを忘れるとすぐに錆びてきてしまうため、指摘手直しの対象になってしまうので注意が必要です。

ダクターチャンネルまとめ

ダクターチャンネルは電気工事の現場で幅広く使われています。

材質によって使う場所が違う。

大きさの種類

| ダクター | 高さ(ミリ) | 幅(ミリ) |

| D1 | 30 | 40 |

| D2 | 45 | 40 |

| D3 | 75 | 40 |

| D15 | 15 | 40 |

| D20 | 20 | 40 |

少しずつ覚えていきましょう!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4976b4a8.34eedeb5.4976b4a9.3f8ae4a7/?me_id=1363868&item_id=10000028&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fheartprice5586%2Fcabinet%2F06871762%2F07258024%2Fstepdril4-32_09_1.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

コメント